16路有了新名 “陆九渊号”

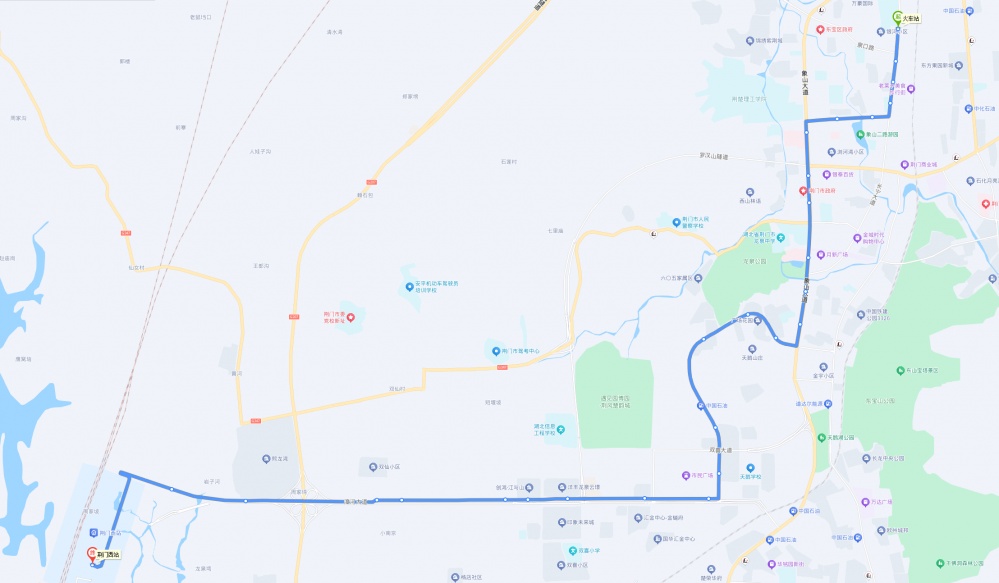

火车站 - 市政务中心 - 市博物馆 - 高铁西站

弘扬荆城文化

做好优质服务

16路公交线“换新颜”“融文化”“展自信”

快来乘坐“陆九渊号”

感受这份属于荆门的文化魅力吧!

我们连接着“家人”“客人”

16 路公交线路贯穿荆门市多个重要地点,是市民出行的重要线路。它从火车站出发,途经象山大道、市政务中心、市博物馆等重要站点,最终抵达高铁西站。全程 32 公里,设置 28 个站点,配备 10 辆公交车,为市民朋友、来荆旅客提供了便捷的出行服务。

我们是移动的文化阵地

“陆九渊号”不仅仅是一条公交线路,更是一个移动文化阵地。当你踏上这趟公交车,你会被驾驶员的热情服务所感染,他们微笑着迎接每一位乘客,以优质的服务彰显着荆门的文化精神和城市温度。车辆全部采用新能源公交车,不仅环保节能,行驶起来也更为平稳,同时,在车辆内外装饰以及“进站、出站、温馨提示”等场景语音播报融入陆九渊相关元素,让乘客潜移默化的加深对荆门文化的认识和理解。

【车辆外观】

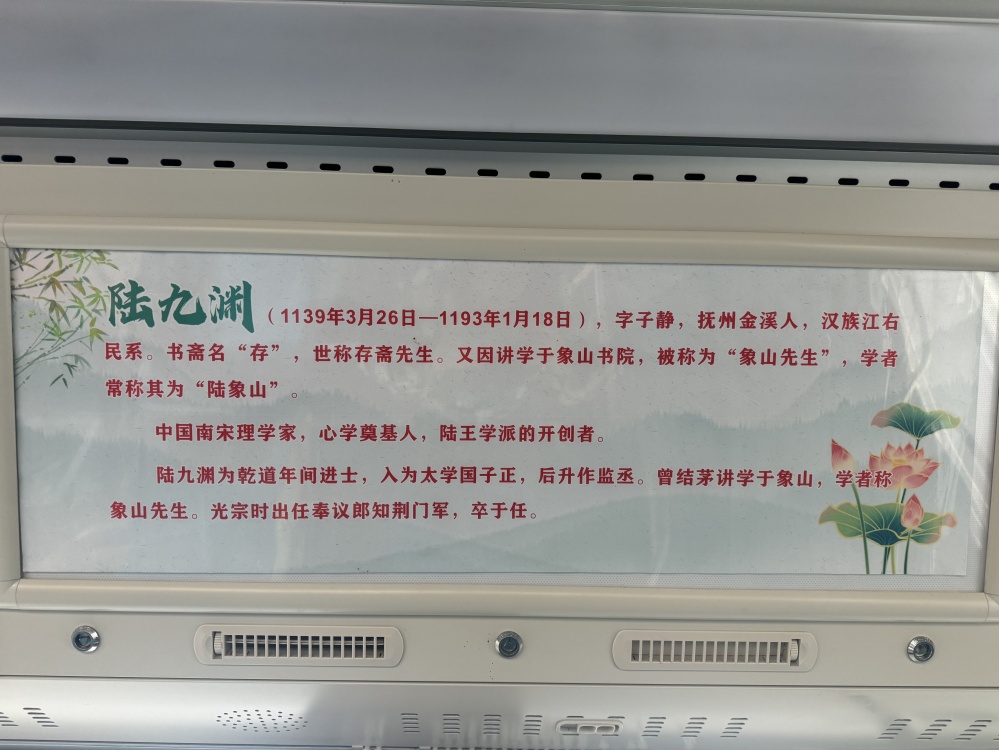

他是“躬行”榜样-陆九渊

陆九渊,南宋绍熙二年(1192年)赴任荆门,虽然他在荆门的时间并不长,但他的政行令修、民俗为变的影响力却延续至今。他提出的“心即理”的哲学思想,以及对人的主观能动性和道德自觉性的强调,都深深影响了后世。

【人物经历】

陆夫子五岁发蒙,他从小就聪明好思。

三、四岁时就向父亲提出“天地何所之”,这样深邃的哲学问题。

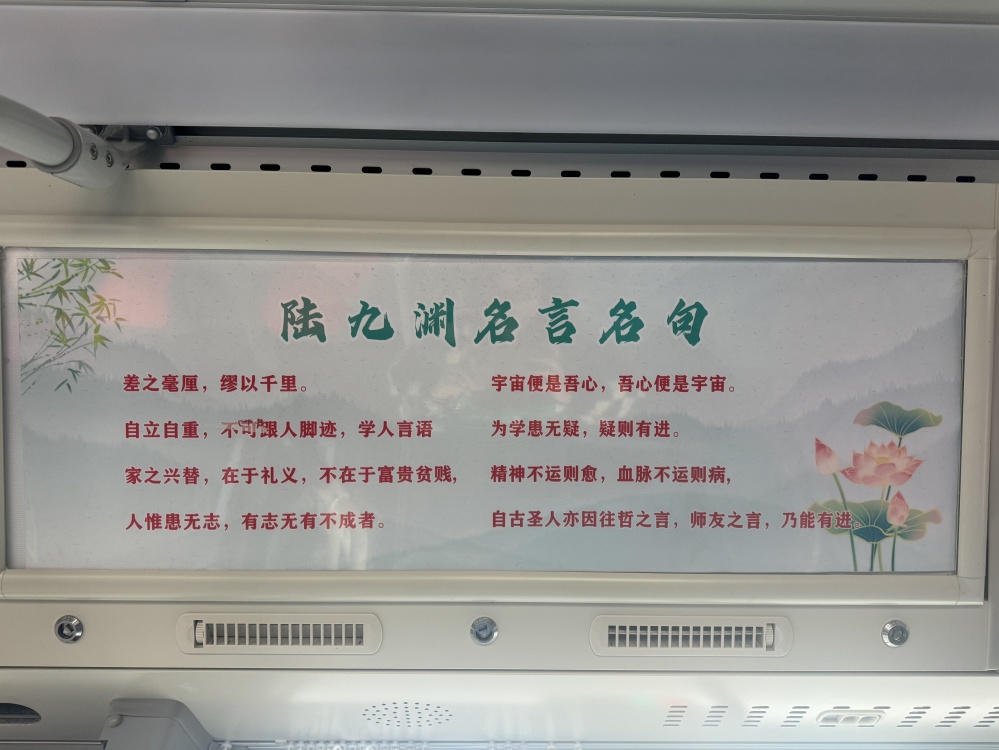

七、八岁,“举止异凡儿,见者敬之”。他读古书,见“宇宙”两字,别人解说道:“四方上下曰宇;往古来今曰宙。”他顿然大悟说:“宇宙内事乃己分内事;己分内事乃宇宙内事。”

二十四岁参加乡试,高中第四名,是年冬十月二十七日其父陆贺病逝。

三十三岁,再次乡试,以易学中举、得解。

南宋孝宗乾道八年(公元1172年),三十四岁,春试南宫。夏五月,廷对,赐同进士出身。

光宗绍熙二年(公元1191年),五十三岁,得旨之荆门。秋七月四日启行,九月三日至二泉(荆门军)。

陆九渊千里迢迢从江西到荆门上任后,正值金兵南侵压境,他便主持构筑荆门城,并开挖了护城河渠。还大刀阔斧地改革荆门军的税收弊端和不合理体制以及官场的陈规陋习,重视整军习武。废除了荆门境内税卡,减免捐税,一时间荆门商贾云集,税收日增,民讼渐息,盗贼敛迹。

陆九渊清正廉明,秉公执法。有人告状,他不拘早晚,亲自接见受理。断案多以调解为主。如控诉的内容涉及隐私、违背人伦和有伤风化的,就劝说告状人自动撤回上诉,以便维护社会道德风尚的淳厚。只有罪行严重、情节恶劣和屡劝不改的才依律惩治。所以民事诉讼越来越少,到上任第二年,来打官司的每月不过两三起。

陆九渊一生的辉煌在于创立学派,从事传道授业活动,受到他教育的学生多达数千人。他以“心即理”为核心,创立“心学”,强调“自作主宰”,宣扬精神的动性作用。他的学说独树一帜,与当时以朱熹为代表的正宗理学相抗衡。

1175年4月,他与朱熹在江西上饶的鹅湖寺会晤,研讨治学方式和态度。朱熹持客观唯心主义观点,主张通过博览群书和对外物的观察来启发内心的知识;陆九渊持主观唯心主义观点,认为应“先发明人之本心然后使之博览”,所谓“心即是理”,毋须在读书穷理方面过多地费功夫。双方赋诗论辩。陆指责朱“支离”,朱讥讽陆“禅学”,两派学术见解争持不下。这就是史学家所说的“鹅湖之会”、“鹅湖大辩论”。陆九渊的思想经后人充实、发挥,成为明清以来的主要哲学思潮,一直影响到近现代中国的思想界。

著名学者郭沫若、马一浮都认为深受陆九渊思想的影响。陆九渊在象山东坡筑亭,宣讲理学,听众往往多达数百人。荆门原先闭塞的民风和鄙陋习俗显著改变。各级主管部门交相列举陆九渊在荆门的政绩奏报朝廷。

益国公、左丞相周必大曾强调,荆门军治理成效突出,可作地方长官“躬行”的榜样。

1193年初,陆九渊在荆门病逝,棺殓时,荆门百姓痛哭祭奠,满街满巷充塞着吊唁的人群。出殡时,送葬者多达数千人。他死后,谥为“文安”。

为纪念陆九渊,后人将荆门蒙山改称象山,在荆门城西象山东麓当年陆九渊讲学的象山书院遗址兴建陆文安公祠(俗称陆夫子祠和陆公祠)。